作为“中国摇滚乐教父”,一首《一无所有》和中国的摇滚乐一起走过了36个年头,他还是崔健,却已不是那个唱着”可你总是笑我一无所有“的年轻人。

“其实摇滚精神是人的精神,不用太强调摇滚这两个字。”

那个「一无所有」的年轻人

崔健1961年8月2日出生于北京市朝阳区幸福村,他的父亲崔雄济是北京空军军乐队的小号演奏员,母亲张顺化生于朝鲜是一名舞蹈演员是中央民族歌舞团的成员,所以崔健是文工团里长大的。出生于军人家庭的他,本是8月2日出生的,父亲擅自将崔健生日改写成8月1日,也为其起名为崔建军,但后来因名字缺乏个性改为崔健。

父亲很早就决定要让崔健学会一门乐器,所以崔健有着比别人更优越的学习音乐的条件。在那个流行考进文工团拿个铁饭碗的年代,崔健走上音乐相关的道路几乎是必然的,但谁也没有料到他能走那么远。

崔雄济虽然是优秀的小号演奏者,却担心从小体弱多病的崔健吹不响小号,但崔健偏偏看不起父亲拿来的手风琴、单簧管,反而觉得小号吹起来「带劲」。

随着崔雄济工作的调动,他的家庭先后住过幸福村、灯市口、空政文工团、空军学院,崔健的整个童年都是在父亲的军队的环境下长大的。而双亲汉语水准都不是很高,也造成了崔健童年时有口吃的毛病。崔健的父亲发现崔健有着极强的好奇心,如他父亲所言:“崔健从小就这样,他对很多自己不明白的事物有一种强烈的求知欲望,并且常常独自观察和思考。

民委宿舍楼房建于1970年代末,曾有过一番翻修、粉刷,看上去还比较新,但楼内的设施其实都很差,房间的面积也很小。

崔健一家从搬来一直到他出名之后的几年,崔健就一直与父母和弟弟挤在民委宿舍这套两室一厅的小房里。即便崔健出名后,他们一家的生活依然很简朴清苦。光熙里的这片“筒子楼”建于1992年,建成不久崔健就买下两套70平米左右的两室一厅。其中一套是买给父母的,但他父母因为在民委宿舍住习惯了,没有搬过来。光熙里小区的环境与北京一般的居民小区一样,人来人往,热闹嘈杂。这对于明星来说,私密性是比较差的。但崔健在这幢楼里一住就是20多年。崔健家的楼下有一个送水站,据经常给崔健家送水的工人说:崔健的房子装修很一般,家中的家具和摆设式样显得也有点旧,最显眼的就是各种各样的音乐器材占据了房间的大部分空间。后来,崔健又买了新房,但还是经常在这幢筒子楼里住。崔健很孝顺,也经常回民委宿舍去看望父母

崔健有着强烈的独立选择意识,仿佛是一种本能。

20岁那年,吹小号的崔健如愿考进了北京歌舞团,也恰恰是那个时候,港台音乐和欧美音乐逐渐兴起,从小耳濡目染主旋律音乐的崔健才知道——原来世界上还有那么多风格强烈的新鲜音乐。

于是崔健白天在文工团里吹小号,晚上就自己呆在宿舍自学吉他、练歌,不同的音乐风格,形成了巨大反差。

这段日子里,他一直尝试创作,和另外六位音乐人成立了「七合板」乐队,在北京的小餐馆和小旅馆里演奏着西方流行音乐,那时候国内还没有这种类型的乐队。

期间,他们发行了两张专辑和几首原创的作品,其余的歌则都是翻唱台湾和欧美的作品,然而不到一年,乐队解散了。

然后就迎来了他人生的转折点,也是中国摇滚乐的新起点。

1985年底,崔健写下了《不是我不明白》:「不是我不明白,这世界变化快」,那是他的第一首摇滚乐作品。

1986年5月9日,崔健首次登台演唱《一无所有》,台下所有音乐人和观众都听得汗毛直立——那是一个几乎所有歌曲里的人称只有「我们」的年代,而崔健几乎是呐喊着唱出了「我」,从来没有人这样写歌,这样唱歌。

从崔健之后,黑豹、唐朝、过载、魔岩三杰等优秀的乐队和音乐人也渐渐崛起,那是中国摇滚最蓬勃的时代,也是人们的思想开始松绑的时代。

其实关于崔健辉煌的过往,大家早已十分熟悉,无需过多笔墨,不过对于「中国摇滚教父」这种名头,崔健表示拒绝。

“我不愿意总是说,好像我们创造了中国的摇滚乐,甚至我都不愿意说,我是什么『摇滚教父』,主要原因是我们知道我们是怎么学来的。有些东西是因为你青春期的一种美好的本能,就很容易接受这些新东西,而且马上就能学到,完了马上变成我们自己的去表达出来。”

不再「一无所有」的崔健

在90年代末以后,整个摇滚乐都渐渐淡出了公众视野。

2000年末以后,整个华语乐坛的唱片市场都几乎崩塌。2004年,超级女声横空出世,2005年李宇春等人的高人气让这个节目到达巅峰,电视选秀在后几年迅速兴起,唱片市场的崩塌和选秀节目的大热,几乎是同步发生的。

在崔健的观念里,一个艺术家应当担起社会的责任:「中国现在是最需要艺术家站出来说话的时候了,你们不思考社会的问题,你还当什么艺术家,你还写什么作品,你还写什么书?」

而对当下的流行音乐和一些所谓的「摇滚音乐」,崔健对着镜头一脸愤怒地说:「音色听起来像摇滚,外表上还挺帅,服装也很时尚,然后你一看他们的内容,根本没有内心需求,这让人感到尴尬。」

他痛批现在的流量明星、流行音乐,直言:「现在的年轻人听的音乐是包装出来的,都是因为长得好看,先视觉定位,再去做音乐培训,是流水线造星系统造出来的音乐。」

但同时,他也觉得着急,担忧年轻人们没有机会接受到更好的音乐教育,他说:

谁也不要去吹牛说自己受过多好的音乐的训练,我们的音乐教育太差了。

即便我们在北京,或者在文工团长大的孩子要比大部分中国人接触音乐的机会多得多,我们还是愿意诚恳告诉大家,我们丢失接触更美好音乐的机会要大于我们自己所拥有的这些机会。

我们应该更多的听到音乐,更多的受到更好的音乐教育,但有的时候,眼看着现在的年轻人,他们所受的音乐教育还不如我们的时候,就很着急。大量热爱音乐的人,不知道应该怎么学音乐,这个时候我们也觉得好像光是经济发展了,音乐教育并没有发展。所以我们也能够感受到我们想看到像我们自己成功那样的示例,这种机会并不那么多,只能感到着急。

我说这种话并不是因为傲慢,不是我们倚老卖老,恰恰就是觉得音乐非常简单,你得有内容,你得有技术,你得有情感,这三个东西都没有的时候,我为什么要听呢?是这种着急,而不是说年轻人跟我们市场不一样,不是因为看到年轻人火了,我们就嫉妒,这种话太简单了,完全不是这么回事儿。

而当崔健开始参加一些电视综艺节目,质疑声也蜂拥而至。有人说,崔健向电视妥协,被主旋律文化给「污染」了。

崔健参加电视节目《中国之星》

在长时间的批判言论下,他被认为是「那个站在主流文化的对立面的人」,而崔健自己认为:并不能因为我唱摇滚你就对我存在这样的偏见,摇滚乐在西方还曾经是主流音乐呢。

什么是主流?什么是不主流?反对崔健上电视的那些人,也说不出个答案来。

也有人说,看不懂崔健为什么要上电视节目,他仿佛和屏幕里一切都格格不入,那个记忆里叛逆的年轻人不该出现在那里。

这是崔健所面临的尴尬。

他仿佛无法摆脱人们对他的既定想象,他曾经「一无所有」,但不可能永远「一无所有」。

崔健有一次去做讲座,有个女孩上来就说:

「你怎么现在是小白脸啊,细皮嫩肉,油头粉面的,我不喜欢你了。」

「我一直就这样。」

「你现在话这么多。」

「我是被你们学校请来的呀,我是来交流的。」

「你就应该多唱歌、少说话。」

「这是你想象的。」

后来这样的话听多了,崔健也就不去解释了,无所谓了:「人们对摇滚有误解,认为我们总该端着一个劲儿,不让说不让笑,那太累了。」

到底什么才是摇滚精神,到底崔健该做什么?他应该是什么样子?

——那是崔健自己决定的事情。

前两天,在带着自己的新专辑《飞狗》巡演上,他特意加了一首《迷失的季节》,用以纪念在郑州水灾中的遇难者,正式演出时,他说:

「我想用我的音乐,对死者表示哀悼。」

在接受「8字路口」的采访中,崔健说:「也有人提醒,说你不应该消费这个事情,因为音乐会是娱乐性的、卖票的,应该让人们感到轻松。我当时是这样说的:摇滚乐有可能区别于别的娱乐节目,它能提出一些严肃的成分。虽然它是商业性的、卖票的,但它的音乐里还是充满了一种表达,严肃性的表达。」

这句话让我仿佛又看到了那个写下《一无所有》的崔健的影子,「表达自己的力量」是他一贯的准则。

20岁时听的那些音乐,给崔健带来了很大的冲击,他认为这些音乐最重要的一点是,它们和社会平等,社会因素的介入,让音乐与时代挂钩——

「它(音乐)在批判这个社会,摇滚乐在批判,布鲁斯在抱怨社会,hip-hop音乐在骂种族歧视,所有这一切都能找到和社会发生关系的交点。」

坐在电脑前像一条狗

数字世界大草原信息糊口

飞来一个念头像时间穿越

我和草原一起逆天行走

……

居高临下看见自由的底线

人群被带进羊群的圈

我如此悬在颠倒的空间

如同黑洞里的一条飞狗

而对于这首歌的评价却两极分化,有人说「你崔大爷还是你崔大爷」,也有人感叹一句「江郎才尽」。

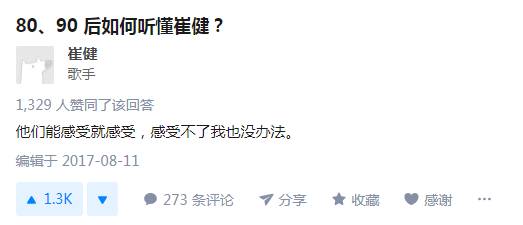

对此,其实崔健早就做了回应。

崔健回应网友新歌评价:

他们能够感受就感受,感受不了我也没办法。

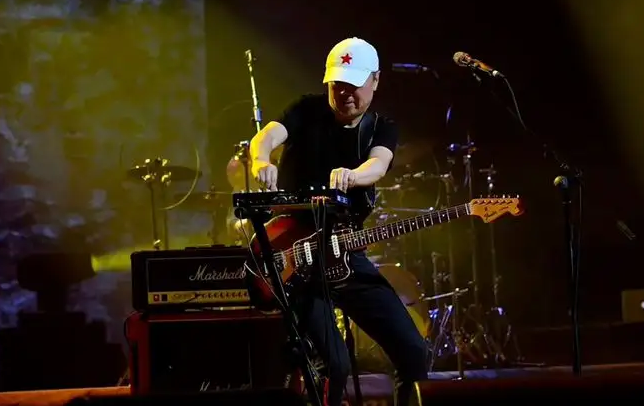

如今,崔健的现场演出比起年轻时,更加从容和成熟,虽然已经60岁,但他在舞台上,永远是那个年轻又充满力量的年轻人。

在8字路口的采访中,崔健想起了自己参加父亲六十大寿的时候,他感慨道:

「那个印象好遥远啊。当自己六十岁的时候,原来如此,仅此而已。」

于他而言,音乐大抵才是唯一的归宿,只要音乐不消失,他便能在每一段音符中永葆青春。